小步伐,大勇气

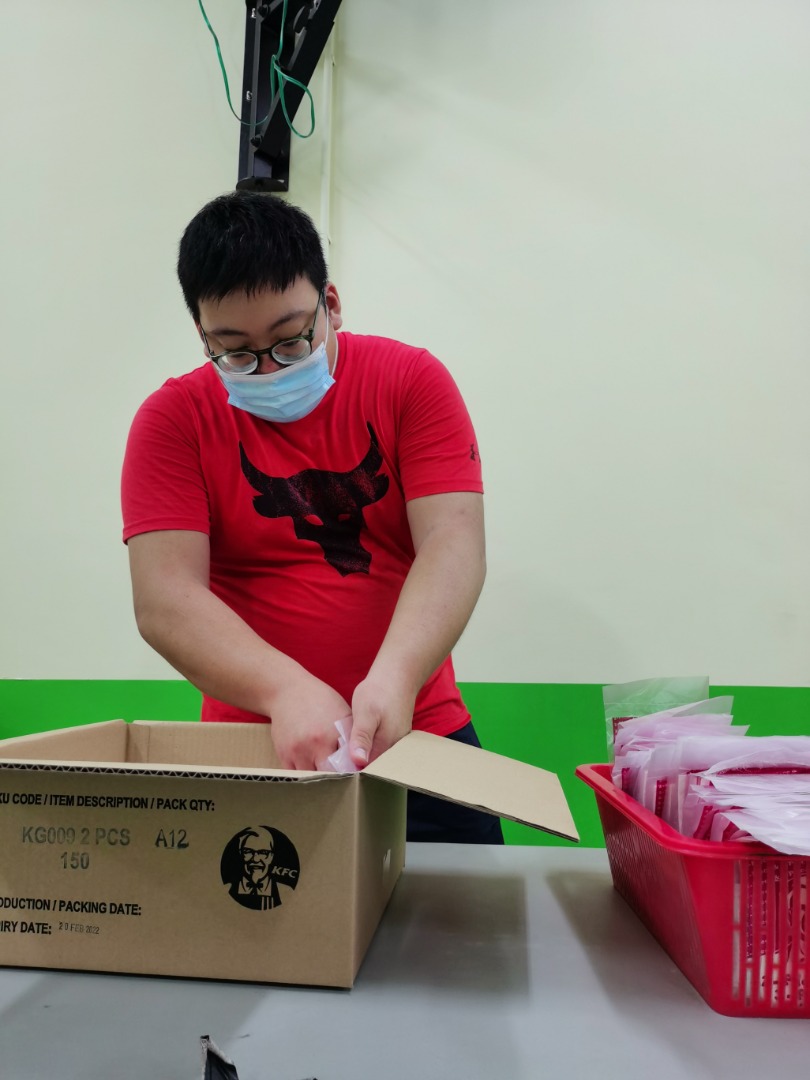

邹义亢(Chew Yi Hong),23岁,是一位自闭症与学习障碍的孩子。

2024年,他第一次走进爱·关怀之家。那时的义亢,安静、内向,很少开口表达。父母心中常常担忧:“他到底能学会什么呢?” 可是随着时间,大家慢慢发现,原来义亢也能在自己的节奏里,踏出令人惊喜的步伐。

一开始,他连最基本的生活习惯都需要引导。导师耐心陪着他,每天提醒他把书包放好、自己打卡(记住密码)、收拾餐盒。日复一日,他开始记得这些小细节。对义亢来说,这些看似普通的小动作,其实是他通往独立的一块块基石。

义亢也展现了别人意想不到的潜能——他能听懂一些简单的英文指令,再配合导师的手势,就能模仿并重复动作。这让导师们发现,只要方法对了,他也能学习工作技能。

但成长的路从来不平顺。义亢不会说出“想去厕所”,于是每次有需要时,他都会突然从座位上跳起来、走来走去,不断指着厕所,常常让身后的成员措手不及。导师们没有责怪他,而是开始一步步教导他新的方式。

他们先从最小的动作开始训练:当义亢要起身时,先要把椅子推回原位;接着,导师会在他面前示范“厕所”的手势,让他模仿比划。每一次他有需求时,导师都会重复这个步骤,不只是提醒,而是现场示范,让他在真实情境中学会表达。这个过程前后花了一个月,他无数次忘记、无数次重来。慢慢地,义亢明白了——当他要上厕所时,他不需要突然跑开,而是先把椅子收好,再用手势“告诉”老师。久而久之,这成了他固定的流程,也成为他与人沟通的一种新方式。

在面对工作或环境压力时,他还是会拍打身体、拍打头或摇手。这些举动在旁人看来奇怪,但在父母眼里,却是他情绪的出口。导师们也渐渐学会理解背后的原因:也许是任务太难、也许是环境太吵。于是,他们先去读懂他的情绪,再陪伴他走过情绪,才继续引导。

这些年来,义亢的变化,来自无数次的尝试和陪伴。他或许仍然需要提醒,仍然有不稳定的时刻,但他已经不再是那个只会依赖他人的孩子。今天的他,能够完成一些简单的工作,能够用自己的方式表达需求,更重要的是,他脸上多了自信与安心。

义亢的故事告诉我们:成长不是飞跃,而是一次次小小的积累。只要有人愿意理解、等待、陪伴,每一个孩子都能走出属于他们的步伐,而那些看似微小的进步,往往蕴含着最大的勇气。

每一朵花,都有她的时刻

谢嘉莹,26岁,是一位学习迟缓障碍的孩子。虽然她在学习上比一般人需要更多的时间,但与许多个案相比,她更能够表达和理解,也能听懂导师的叮嘱。她是一个充满自主性的人,总希望靠自己完成任务。也正因为这样,她常常在工作中被身边的声音吸引,或是停下来看别人做什么,显得容易分心。

刚开始时,每当嘉莹分心,导师都会直接喊她的名字,把她拉回到当下的工作中。这样的提醒一时有效,却无法长久,因为嘉莹有着极强的好奇心,对事物的兴趣常常来也快、去得也快。导师们渐渐发现,单单靠提醒无法维持她的专注力,于是开始不断地尝试新的方法。

后来,当嘉莹发呆的次数越来越多,导师换了一种方式:设立奖励机制。如果她能整天专心做工,就能得到一张贴纸。小小的贴纸,对嘉莹来说却是一份实实在在的鼓励。她也因此变得更有动力去完成任务。可随着时间推移,单一的奖励渐渐失去了吸引力。于是,导师又改变策略——陪她一起做工,让她感受到有人同行的支持;或者带她到二手店走一走,当作转换心情;甚至让她自己选择想要做的工作,让她在工作中拥有一些自主权。这些方法,都让嘉莹逐渐学会如何在分心时找到新的动力。

然而,教导并不是只有奖励。导师们很快发现,如果一味给予奖励,嘉莹偶尔会变得顽固,甚至尝试越界,久而久之可能养成坏习惯。于是,导师在奖励与规范之间,努力寻找平衡。既要保持她的积极性,也要守住必要的界限。

慢慢地,嘉莹在这样的陪伴与引导下,开始展现更多的稳定与成长。她的好奇心和自主性,虽然带来挑战,却也成为她前进的力量。每一次的尝试和调整,都是导师与她共同走过的成长过程。

在爱.关怀之家,我们看见的不只是嘉莹的分心和发呆,而是她背后那份渴望探索世界的心。只要给予时间和耐心,她就能在自己的节奏里绽放光芒。愿我们都能学会,用理解和包容,去看见他们的可能,而不是他们的限制。因为每一朵花,都值得被看见,也值得用心等待它的绽放。

当你第一眼看见筠豫时,你会觉得她像典型的青少年,开朗、健谈,甚至 “有点吵”。

与她第一次见面时,她正全神贯注地包装爱•关怀之家的袜子。当我询问是否可以和她交谈时,她爽快地答应了。

筠豫在家排行最小,上有三位哥哥。在家中,她和祖母的关系最亲密。她以中文和祖母交谈,和其他家庭成员则用英语交谈,这是妈妈定下的家规。

26岁的她,在爱•关怀之家工作超过5年。这次交谈中她分享了在爱•关怀之家的点点滴滴,其中不乏关于朋友、老师及朋友的父母的故事。这些故事一直深深烙印在她脑海中。

据我观察,筠豫是一位健谈,热情并且主动学习的孩子。她喜爱在爱•关怀之家的工作和日常活动。在工作上,她都非常乐意教导别人。比如,当她介绍站在我们对面的另一位成员时,她会“引导”那位成员向老师问好。这无疑地展现了她个人独特的领导魅力,不仅让我感叹道“这就是社交礼仪课!”

在筠豫的这个年龄阶段,她与其他人一样喜欢在空闲时听K-pop和看电影。而每个周末就是她特别期待的日子。因为她不仅可以回家与家人一起出游,同时还可以吃到自己喜欢的食物——烤鸭。

在她分享故事的过程中发现,她的专注力并不持久,这是因为她是一位过动症患者。过动症或注意力缺失症是一种神经发育障碍。过动症的青少年往往烦躁不安、容易分心、情绪高涨,筠豫也不例外。然而,在过去几年里,在老师的督导和照顾下,以及在爱•关怀之家每天朝九晚五的工作操练中,使她的症状有所好转。另一方面,她也在爱•关怀之家感受到了爱和快乐。

目前位于Ara Jaya的爱•关怀之家工作坊,为约20位成员提供了袜子、医院腕带和快餐餐具套装的包装工作。进行爱•关怀之家袜子包装是成员们的主要工作和收入,而其他工作则根据其他供应商的需求而定。如果爱•关怀之家袜子的销售额能够达到一定的数量,就能提供成员们固定的工作和收入。

在此呼吁各位善心人士向家人及朋友们传达爱•关怀之家的活动讯息,好让更多社会人士关注这一群身心障碍者。希望随着爱•关怀之家成员在工作上得到各界的认识和支持时,也可以让身心障碍者在社会上获得更多的接纳与包容。

赶快行动吧!一双袜子造就一份工作机会。你一定做得到!

欲购买我们的袜子,请浏览https://www.lovelydisabledhome.com/shop/index.php

或联系:03-78739622/ 013-267 4808

Teresa 突破学习极限 焕发生命光彩

时间过得真快,不知不觉,我的女儿陈雪仪在爱·关怀之家工作坊工作已有十年光景 。

雪仪今年36岁,是一个属于多重障碍的脑麻儿。她需要坐轮椅,有学习障碍,甚至上厕所也需要旁人协助。

在她25岁之前,一直都是在一所特殊学校学习生活技能。25岁时,老师说雪仪的学习进展已到了极限(因她的学习能力弱)。即使老师告诉了我,我也不知该如何为雪仪安排她的未来。

在爸爸妈妈的观念里,她的生命只有吃喝玩乐,度过余生,身为妈妈的我,也预算要一生陪伴她,一起共度吃喝玩乐的时光。

大概是2007年吧,因为我想找一架适合雪仪使用的轮椅,就这样认识了爱·关怀之家。当时爱·关怀之家创办人林国强的一句话 ——“我认为雪仪是有学习能力的”,激励我加进了爱关怀之家工作坊。

在这个工作坊里,雪仪终于找到了她的方向,妈妈也看到了她生命的曙光。太不可思议了!在一些人(包括我)的眼光里,雪仪根本是不可能懂得做工的!

起初,雪仪在工作坊是接受培训,负责折叠旧报纸。当我亲眼看到她,竟然学会把旧报纸一张一张打开,而且懂得叠放在木板托里,真是很开心。更让我惊喜的是,她还懂得把小张不要的旧报纸揉成一小团,然后丢进字纸箩!

|

|

|

在这里,我见证了原来雪仪是有学习的潜能,并且是那么的强大。因此,在2010年,雪仪正式进入爱·关怀之家工作坊,成为其中一个开心的工作成员,直到今天。

在这十年的岁月里,雪仪逐渐打开她的小小心门,去接纳老师和成员们的爱心和关怀。从她的脸上,我们常常可以看到她充满信心的笑脸,发脾气的次数也渐渐少了。信心促成她的学习进展,即使是分开小包装的辣椒酱,在老师细心的引导下,她也很开心的学习。

非常欢迎家有特殊儿的父母,把孩子送来爱•关怀之家工作,让他们的生活变得更有意义。

详情请浏览www.lovelydisabledhome.com 或致电:03-7873 9622

因为爱,父母陪健民多走一里路

23岁的健民去年加入了爱关怀之家工作坊。被诊断为注意力不足过动症的他,需要常常被提醒控制自己不让身体随意抖动。他的沟通能力有限,但非常开朗。

来到爱关怀之家工作坊之前,健民享受了两年自由自在不必上班的生活,每天都无所事事到附近的购物广场溜达。

这样的情况着实让爸爸妈妈担心,总觉得这样下去不是办法,所以找来了爱关怀之家。

刚加入工作坊的时候,健民每天都很开心,独自从Cheras搭MRT去Pasar Seni,再转用LRT去到Ara Damansara上班。

可是,一星期后的健民开始想办法翘班,他会在妈妈送他到MRT站后悄悄溜回家里然后到购物广场闲逛,也会以上班地点离家太远为理由拒绝来到工作坊。

一个月过去,这样的情况没有丝毫好转,直到爸爸决定每一天亲自从蕉赖送健民到工作坊上班。同时,爸爸妈妈也用了健民的爱好———逛街,作为奖励,鼓励他持续工作。爸爸的工作地点在蒲种,为了载送健民,他只能向老板申请迟一点到公司上班。

开始实行时,健民依然会反抗,不肯起床换衣服、也会跑出家门拒绝爸爸的载送。面对自己的牺牲却无法获得预期回应,爸爸妈妈很无奈、也很生气,却没有放弃。爸爸让健民决定上班前的早餐地点,每天坚持载送,陪他吃了早餐再去上班。

在工作坊,导师会让健民尝试不同的工作来挑起他的兴趣,也安排了一些活动让成员参与,为一成不变的工作天增添色彩。在健民第一次成功遵守他的承诺——连续一个星期都来上班,导师们举办了pizza派对表扬并鼓励健民坚持下去。

在家长和工作坊的相互配合下,健民的出席率稳定下来。每天早上,导师都能看到他站在工作坊的门前等待上班的身影。健民渐渐开朗,慢慢会和导师进行沟通,有时候导师会听不懂他说些什么,便会和他以用手机打字的方式来交流。健民也开始会和其他家长打招呼、会询问缺席的朋友怎么了、会期待星期一的音乐课和星期四的活动环节……

|

|

|

听着健民妈妈寄来的录音,她说着一路走来他们所做出的努力。想像,每天早上需面对的交通堵塞、被牺牲的睡眠和休息时间、交通费用、工作调整、担心孩子哪天突然又不想上班的焦虑……因为爱,陪孩子多走一里路。健民的父母做到了。

这一篇文章,带着爱关怀之家的期许,希望鼓励每一位家长,给孩子一些机会去改变,并持之以恒。祝愿爸爸妈妈们双亲节快乐!

让孩子不断的尝试是一种鼓励

27岁的彦娴,是一位脑麻孩子。

她于2010年加入爱.关怀之家,是同工眼中活泼热情的女孩。在这里,她开启了新的学习之旅。

爱.关怀之家会依据成员的能力给予不同阶段的培训及工作。

起初来到工作坊,彦娴进行第一阶段的学习是折叠报纸。她需要用双手把报纸打开,放在木托里,把报纸叠整齐。轻松胜任后,再进入第二阶段的培训——擦干净辣椒包。对于手指不灵活的彦娴来说,擦辣椒包是一个挑战,因为她必须双手同时在湿布上下推动,擦走粘腻的酱液。即便如此,彦娴还是听从导师的教导,慢慢的试着去做。培训中导师需要经常陪伴她,还有不断的提醒和鼓励,加强她的信心。

2020年6月份,她进入第三阶段培训——包装快餐餐具,需要把两包辣椒和一个汤匙放入有纸巾的包装袋。手指不协调的她,常常会把纸巾和辣椒一起推下去,导致纸巾皱巴巴,也不符合包装的规定。从做包装和把包装好的成品放进篮子里,她都面对着不同的挑战。比如纸巾往下滑,放进去的辣椒和汤匙东歪西倒,偶尔会少放一包辣椒。包装好后,彦娴习惯性把包装抛进篮子里,杂乱无序。即使督促她也无法把包装排放整齐。

导师们并没有放弃教导彦娴,在会议上提出问题,大家集思广益,想了各种办法和策略,不断尝试去改善问题。例如,把包装袋放在桌上再依序放入辣椒酱和汤匙。导师也准备一个分隔好格子的篮,让彦娴可以把包装放在间隔里,避免包装袋倒下。后来面对行动管制令无法到工作坊工作,彦娴的母亲也没有这样而让孩子停止工作。母亲每天陪伴和教导她工作,培养孩子更好的工作能力。

经过导师们不断的尝试、母亲的配合及彦娴的毅力,2021年3月,导师们终于可以放心地让她独立做包装了!虽然出错的几率减少了,偶尔还是需要导师在旁督促。她每一个小小的进步,都是迈向更大的进步空间,导师们都看在眼里。

面对特殊儿,不断尝试各种策略和方法才是对他们的帮助。工作坊的其中一位导师,Vivian也表示,彦娴是一个倔强的孩子,需要以温柔的语气去要求她改过缺点,命令式的口吻只会让孩子反抗。

在爱.关怀之家,导师不只是针对成员的工作进行教导,在日常的坐姿和脾气方面,导师们也会适时的纠正,以帮助成员们学习人与人之间的相处。

你们知道吗?家人与导师的鼓励与配合,更能让教导的工作变得更加有意义和有果效。对于培训特殊人士,最大的挑战就是“耐性”这门功课,只要给予时间,耐性引导,特殊儿也可以有很大的进步空间。

爱•关怀之家提供特殊儿另个阶段成长和就业机会。

详情请浏览www.lovelydisabledhome.com 或致电:03-7873 9622

简体中文

简体中文

English

English